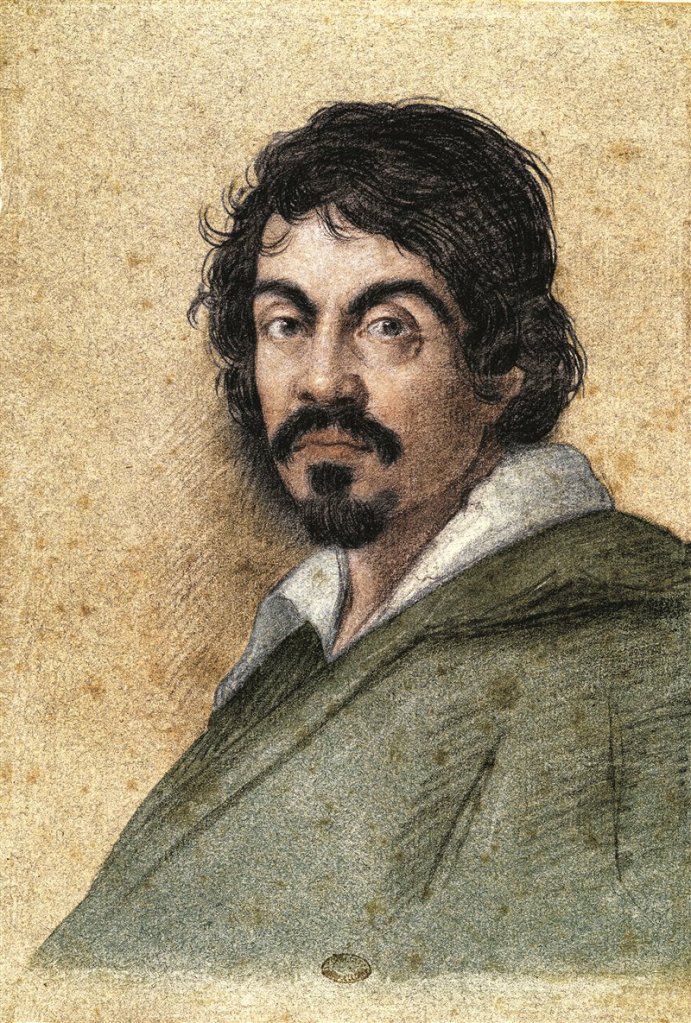

Au début ? C’est un homme qui naît en 1571. Quelque part en Lombardie. Et puis il marche. Dans Rome. Le front bas. Michelangelo de son prénom. Merisi de son nom. Mais pour nous, c’est le lieu. C’est le village. Le Caravage.

Pour l’heure, il est 3h33 et je ne dors pas… plus.

Monter à Rome. Le sommet. Là où le monde se fait et se défait. Il n’est pas venu pour voir. Il est venu pour prendre la couronne. Il y a la rue. Il y a la nuit. Et entre les deux, il y a lui.

L’ange. Parlons-en. Il sait que c’est un garçon de peu de foi. Habillé avec des ailes de héron. Il le sait parce qu’il l’a vu au cabaret, l’ange. Hier soir. À boire le vin nouveau. Alors il le peint comme ça. Avec des ongles gris. On appelle ça le réalisme. Moi, j’appelle ça regarder en face. Sans ciller.

Il y a un basculement. Il y a l’invention. Pas une astuce de métier. Un basculement du monde. Le Clair-Obscur. Avant lui, on voyait tout. Après lui, on choisit. Il éteint les bougies de la Renaissance. Une à une. Il plonge le décor dans un goudron de nuit et, soudain, il lâche la lumière. Une lumière qui ne demande pas la permission. Elle cogne. Elle tranche. Elle décide qui existe et qui reste dans l’ombre. Le ténébrisme. L’art de la mise en demeure.

Il y a son appétit. Il y a le désir. Un désir qui ne choisit pas son camp. Le Caravage regarde les hommes. Il regarde les femmes. Même faim. Il est bisexuel dans un monde qui code tout. Lui, il décode. Il peint ses jeunes amants en Bacchus alanguis. La peau laiteuse. L’invitation au fruit. Et il peint ses modèles femmes avec une puissance de tragédienne. Le désir est une autre forme de lumière. Une chaleur qui traverse la peau. Peu importe à qui elle appartient. C’est le corps humain. Sans le filtre de la morale.

Il y a le sang et le vin. Il y a le tempérament. Le sang chaud. L’homme s’embrase pour un rien. Mais c’est aussi un homme qui boit. Trop. Le vin pour oublier la peur. Le vin pour sortir les lames. Il traîne sa mélancolie au fond des pichets. L’alcool, c’est l’ombre qui gagne sur la raison. Le noir qui envahit la toile avant le pinceau. Génie et débauche. Ses personnages ont transpiré. Ils ont trop veillé.

Mais il y a le talent. Un talent qui fait peur. C’est son bouclier. Les puissants se bousculent. Cardinaux, princes, Colonna. L’homme est ingérable, il sent le soufre, mais ils veulent sa lumière. Alors on le protège. On éponge les dettes. On étouffe les scandales. On ouvre des portes dérobées pour échapper aux gardes. On lui pardonne le pire parce qu’il offre le meilleur.

Il y a le sacrilège. Pourtant, l’Église gronde. Elle le convoite et elle le conspue. À cause du sacrilège. Caravage prend ses modèles dans le ruisseau. Des prostituées pour la Vierge. Des gueux pour les apôtres. Mettre la Bible dans la boue. Poser le divin sur la chair des parias. Insupportable pour les autorités. On refuse les tableaux. On les décroche des autels. Trop de vérité. Pas assez de ciel. Mais c’est là sa force : faire descendre Dieu sur le pavé.

Dans ce geste, il commet l’irréparable. Le Caravage a tué la Renaissance. Il a brisé le marbre et l’équilibre pour faire naître l’Art Moderne. La leçon est apprise : la lumière n’est forte que si elle émerge du noir. Il a fait du contraste une métaphysique. Sans son noir, notre blanc n’a plus de poids.

Il y a les fruits aussi. Pas de cire. Des pommes avec des trous de vers. Des feuilles qui jaunissent. C’est le temps qui passe. La pourriture qui guette la beauté. Le panier est au bord de la table. La table est au bord du vide. On pourrait tendre la main. On attend.

Regardez cette main. Dans la Vocation. Elle désigne. C’est un fil invisible. Une lame de soleil qui entre par une fente de volet. Au bout du rayon, il y a Matthieu. « C’est moi ? » Oui, c’est toi. C’est nous. N’importe qui, un mardi après-midi.

Le fracas arrive. On sort l’épée pour une ombre. On sort l’épée pour une assiette d’artichauts mal cuits. Il aime les filles de rien et le bruit du métal sur la pierre. Un soir, au jeu de paume. Ça tourne mal. Une histoire de score. Ranuccio Tomassoni reste au sol. La balle ne rebondit plus.

Il faut fuir. Rome n’est plus un trône, c’est un échafaud. Condamnation à mort. Il descend vers le sud. Naples. Malte. Il veut être Chevalier. Il porte la croix de l’Ordre. Il peint la Décollation de saint Jean-Baptiste. C’est immense. C’est terrible. Il croit qu’il est sauvé. Mais le sang remonte. Une bagarre. Un cachot dans le roc. Il s’évade. Personne ne sait comment. Il erre en Sicile. Devenu une proie.

Alors il peint plus vite. Il n’a plus d’atelier, il n’a plus de toit. Il a la peur au ventre. Il peint des têtes coupées. Souvent la sienne. Une politesse de désespéré. Il vous offre son cou sur un plateau de peinture. Un regard droit depuis le billot.

À la fin, la plage. Porto Ercole. Le sable qui colle aux bottes. On attend le papier. Le pardon du Pape. On a les toiles dans le bateau. Le soleil brûle la peau. Le papier n’arrive pas. Ou alors trop tard.

L’homme reste sur le bord. Entre l’eau et la terre. Entre le noir et le blanc. Fièvre. Épuisement. Trente-huit ans. C’est ainsi_

Laisser un commentaire